Rappoltweg - Serieller & Modularer Wohnungsbau

Am Rappoltweg in Hamburg entsteht geförderter Wohnraum, der städtebaulich Haltung zeigt und architektonisch neue Wege geht: mit modularer Massivbauweise, wiederverwertetem Fassadenmaterial und einem Wohnkonzept, das Wandel zulässt – sozial, ressourcenschonend und funktional.

Key Info

Baubeginn

2026

Fertigstellung

2027

Kategorie

Wohnen

Status

In Planung

Auftraggeber

MBN GmbH / Bauherr: F&W Fördern & Wohnen AöR

Größe

5.200 m2 BGF

Standort

Rappoltweg, Hamburg Bergedorf

Am Rande des Quartiers.

Im Zentrum der Diskussion.

Mit dem Neubau am Rappoltweg entsteht nicht nur der städtebauliche Abschluss eines lang geplanten Quartiers, sondern auch ein architektonisches Statement zur aktuellen Wohnungsbaukrise: Wie schaffen wir bezahlbaren Wohnraum schnell, dauerhaft und qualitativ hochwertig? Unsere Antwort: durch die Gründung eines Bauteams ab „Phase 0“, serielle Massivbauweise, kluge Systementscheidungen und einen bewussten Umgang mit Ressourcen, die bereits vorhanden sind.

Das Neubauvorhaben vervollständigt das süd-östlich gelegene Quartier in Hamburg durch zwei kompakte Baukörper mit fünf und sieben Geschossen.

56 geförderte Wohnungen entstehen hier in einem Ensemble, das auf soziale Durchmischung, flexible Nutzung und ökologische Substanz setzt. Kein Bau, der sich in den Vordergrund drängt aber einer, der viel sagt über die Zukunft des Wohnens.

Bauteam Gründung & Prozessoptimierung.

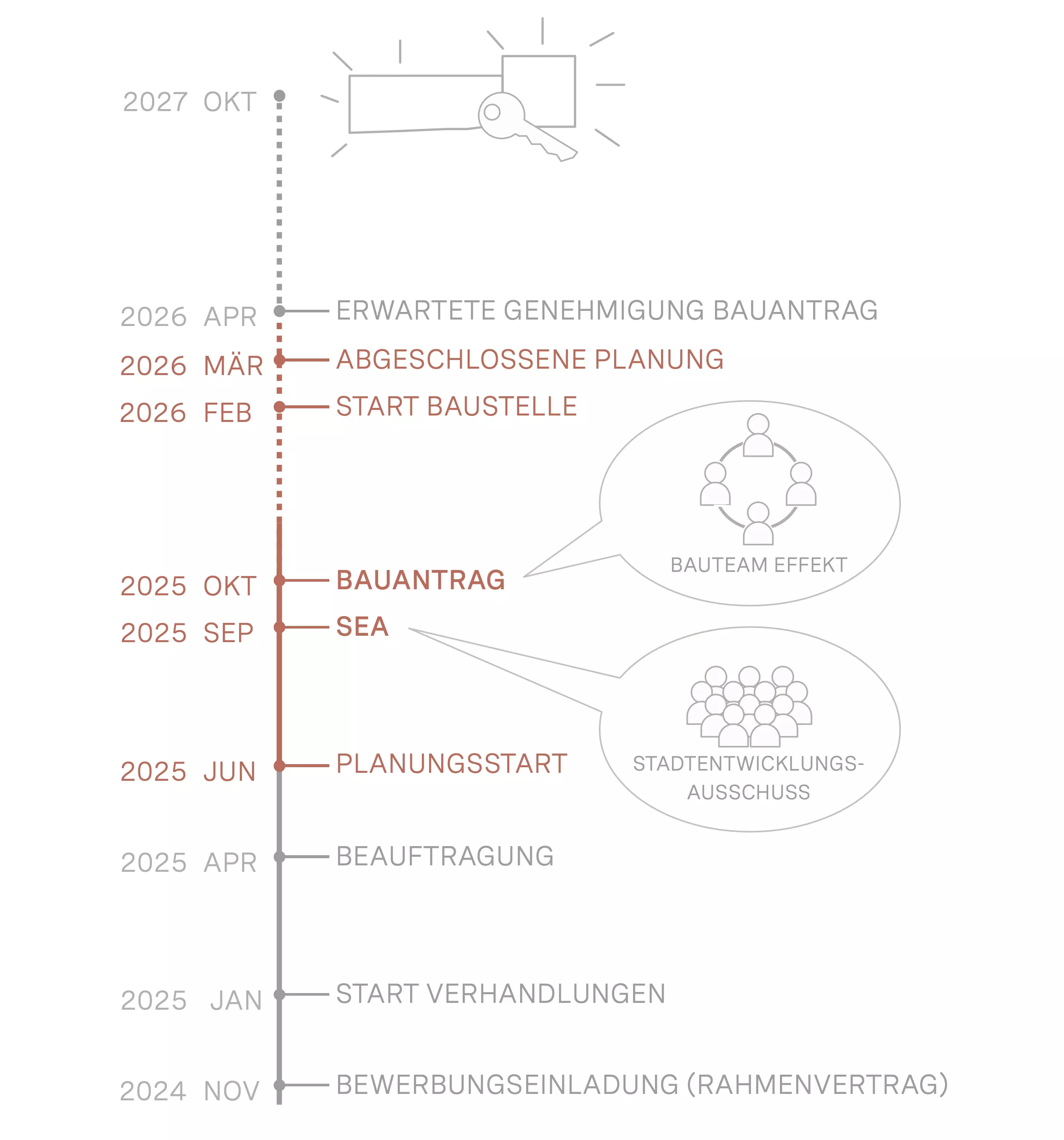

Entscheidend für die effiziente und zügige Planungsphase war die frühzeitige Bildung eines Bauteams aus Bauherr, Generalunternehmen MBN GmbH und Architekturbüro. Ebenso wesentlich für einen reibungslosen Planungs- und Genehmigungsprozess war die frühe und kontinuierliche Abstimmung mit den zuständigen Behörden, die im wahrsten Sinne des Wortes ein „beschleunigtes Verfahren“ ermöglichte.

Seriell geplant.

Massiv gebaut.

Unter Berücksichtigung des Hamburg Standards und mit konsequenter Fokussierung auf effiziente Planungs- und Bauprozesse steigern wir am Rappoltweg die Baugeschwindigkeit, schaffen Schnittstellen und sichern eine hohe bauphysikalische Qualität bei gleichzeitig reduzierten Kosten.

Grundlage dafür ist ein integrativer Ansatz, der auf klar definierten Wiederholungen und industriellen Fertigungsprozessen basiert.

Gebäudekubatur

Zwei gespiegelte 3-Spänner und ein 4-Spänner bilden das Rückgrat des Projekts mit identischen Wohnungstypen A, B und C, die sich in allen Häusern wiederholen. Diese serielle Typologie schafft nicht nur Ordnung und Klarheit, sondern ist ein zentraler Hebel für Kosteneffizienz.

Wände & Decken

Die fünf- und siebengeschossigen Gebäude werden in Massivbauweise errichtet mit vorgefertigten Blähton-Wandelementen und Filigrandecken.

Badzelle & Schachtsysteme

Auch im Inneren folgen wir dem Prinzip der Serienfertigung: vorgefertigte Versorgungsschächte und ein einheitliches Badmodul für alle Wohnungen beschleunigt den Bau, senkt den Materialeinsatz.

Balkone & Abstellräume

Durch die vorgestellten Balkone mit integrierten, außenliegenden Abstellräumen reduzieren wir die Unterkellerung und profitieren gleichzeitig von einer kosteneffizienten Fassadenlösung.

Wohnungstypen

„Berliner“ Sicherheitstreppenhaus.

Die Baukörper verfügen jeweils über ein identisches Sicherheitstreppenhaus, was einen klareren Vorteil im Bauablauf, bei der Adressbildung und in der Flächeneffizienz schafft.

Für die Hansestadt Hamburg ist das Projekt Rappoltweg auch eine kleine Prämiere: Es ist das erste Bauvorhaben geplant mit „Berliner“ Sicherheitstreppenhaus.

Christoph Ridder

Kein Bau, der sich in den Vordergrund drängt aber einer, der viel sagt über die Zukunft des Wohnens.

Fassade Zirkulär gedacht.

Die Fassade folgt einem Urban-Mining-Prinzip: Zum Einsatz kommen vollformatige Verblendsteine, die bei der industriellen Produktion von Klinkerriemchen als hochwertiges Nebenprodukt anfallen. Diese Steine werden mosaikartig in einem definierten Farbspektrum verbaut und ergeben ein lebendiges, individuell strukturiertes Fassadenbild mit starker gestalterischer Präsenz. Ein Material, das sonst aussortiert würde, findet hier neue Wertschätzung nicht als Notlösung, sondern als architektonische Haltung. Das Nebengewerk bietet eine ressourcenschonende, dauerhafte Alternative zum üblichen WDVS.

Ein Wohnsystem, das den Wandel mitdenkt.

Das Wohnkonzept basiert auf dem IZW-Modell („In Zukunft Wohnen”): In der ersten Nutzungsphase dient das Gebäude als öffentlich-rechtliche Unterkunft. Perspektivisch werden alle Wohnungen in den geförderten Wohnungsmarkt überführt bevorzugt durch die Übernahme der bereits wohnenden Haushalte.

Die Wohnungen sind auf maximale Vielfalt ausgelegt: 1- bis 4-Zimmer-Wohnungen verteilen sich gleichmäßig und sorgen für soziale Durchmischung auf jeder Etage. Alle Einheiten verfügen über abgetrennte Küchen. Nichttragende Innenwände aus Trockenbau ermöglichen flexible Anpassungen bei Umnutzung oder veränderter Familienstruktur ein Wohnsystem, das den Wandel mitdenkt.

Konstruktiver Klimaschutz.

Nachhaltigkeit ist kein Add-on, sondern Teil der Konstruktion: Am Rappoltweg setzen wir auf robuste Bauteile mit ökologischer Wirkung. Ein großer Prozentsatz der eingesetzten Materialien ist recyclingfähig und niedrig im Verbrauch grauer Energie. Der hohe Grad an Vorfertigung wirkt sich spürbar ressourcenschonend aus und die Vermeidung überdimensionierter Haustechnik stellt eine gute Klimabilanz im laufenden Betrieb sicher.

Ergänzt wird das Konzept durch eine extensive Dachbegrünung mit integrierter Photovoltaik 30 % der Dachfläche werden gemäß Hamburger Klimaschutzgesetz zur Energiegewinnung genutzt und verbessern die Gesamtbilanz des Gebäudes zusätzlich.

Freiraum als Rückgrat.

Die Gebäude setzen sich unter größtmöglichem Erhalt des Baumbestands in die bestehende Topografie ein. Die Südseite öffnet sich zur Sonne mit Aufenthaltszonen, Kinderspielflächen und neu gepflanzten Bäumen wie Winterlinde und Feldahorn. Die drei Hauseingänge werden durch flankierende Fahrradstellplätze und barrierefreie Rampen ergänzt. Insgesamt entstehen gut dimensionierte Spiel- und Aufenthaltsflächen, die verschiedene Altersgruppen einbeziehen von Sandspielflächen unter schattenspendenden Bäumen bis zu Gemeinschaftsbänken.

Ansprechpartner*in

Tamer Hakmi

Dipl.-Ing. Architekt